Setelah perjalanan menelusuri Pulau Nasi atau Peunasu, pulau kecil di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Langkah-langkah kaki saya berlanjut merasakan eksotisme alam di pulau sebelahnya, Pulau Beras atau biasa disebut penduduk sekitar sebagai Pulau Berueh.

Kenapa dinamakan Pulau Nasi dan Pulau Beras? Pada episode 2 mendatang akan saya ceritakan sejarahnya (kayak sinetron aja, hehehe). Bila sebelumnya perjalanan dimulai melewati pelabuhan Ulee Lheue, kali ini berangkat dari pelabuhan kecil yang ramai oleh aktivitas penduduk, pelabuhan yang biasa disebut Lampulo.

Siang itu, matahari bisa dikatakan terasa sangat menyengat untuk orang yang biasa tinggal diketinggian seperti saya. Hanya sebentar kuda besi meraung dalam lajunya membawa saya ke kantor seorang rekan, sahabat ketika masih duduk di bangku SMP yang kini telah bekerja dan tinggal di Banda Aceh. Beberapa hari sebelumnya, saya telah membeli secara online sepaket filter berdiameter 58mm dan sengaja saya alamatkan kepada rekan saya. Sehingga dapat saya ambil ketika tiba di Banda Aceh selepas perjalanan dari Pulau Nasi. Disela-sela obrolan ringan dengan sang sahabat, filter CPL, ND 8, lengkap dengan FLD sesuai diameter ring lensa kit sejuta umat milik saya, kini telah bersanding dengan eos550d di dalam tas kamera tanpa bilik ini. Sejenak meneruskan obrolan, waktu kembali memaksa saya melaju diatas kuda besi ke Lampulo, mengejar jadwal kapal motor untuk meneruskan ke tujuan selanjutnya, Pulau Beras.

Bayangan mendapatkan tempat duduk di punggungan kapal yang terpayungi dari teriknya mentari siang memenuhi angan kami ketika tiba di pelabuhan Lampulo. Namun, seperti biasanya bagaimana sistem transportasi lokal berkerja dimanapun, siapa cepat dia dapat, dan kami terlambat. Sangat jauh dari bayangan kami semula, pelataran sempit diatas lantai papan di ujung depan kapal motor yang tentu saja tanpa dilengkapi peneduh menjadi tempat kami duduk di sepanjang perjalanan menembus lautan.

Matahari terasa semakin terik ketika kapal masih terdiam manis di tambatan selama lebih dari 45 menit selepas waktu keberangkatannya. Helm SNI yang sengaja tetap kami kenakan pun seakan tak mengurangi kekejaman sang surya. Masih terasa lemas didera panas, kehadiran sang pawang (nahkoda) memasuki arena kemudi kapal motor membuat kami bagaikan menemukan oase ditengah padang pasir. Tak berapa lama, mesin mulai menyalak memekakkan telinga dan kemudian berubah tenang beriama. Kapal mulai berderak dan menggeram pelan meninggalkan dermaga dan menggariskan buih-buih di permukaan lautan. Tak lagi ada keluhan yang muncul, panas terik sang mentari pun sedikit terhalau oleh angin yang melintas. Membawa kami kembali bercanda hangat tanpa melewatkan sedikitpun pemandangan selama perjalanan, tentu saja juga tak saya lewatkan untuk membekukannya dalam frame-frame digital.

90 menit berlalu, warna pekat laut pun mulai memudar menandai kapal telah memasuki perairan dangkal di wilayah Pulau Beras. Hingga tak lama kemudian barisan beton mulai terlihat dikejauhan, imaji yang langsung diterjemahkan oleh benak saya sebagai dermaga pintu masuk pulau Beras. Tempat kami akan memulai memijakkan kaki menelusuri salah satu sudut di Tanah Air Indonesia.

Hanya berjarak sekitar 500 meter dari dermaga, rumah seorang rekan menyambut kedatangan kami, sebuah rumah dinas sederhana dan kental dengan balutan ketenangan. Tak memerlukan waktu lama, senja telah menyapa tepat ketika kami usai merapikan barang bawaan. Setelah sekian lama berkutat dalam balutan dinding-dinding bangunan dan melewatkan senja begitu saja, malam bertabur bintang bebas bersinar tanpa terganggu polusi cahaya menjadi teman kami memaknai waktu. Sang bima sakti berselimut kabut terpapar jelas di menggantung di kegelapan langit, menggugahku untuk mengambil kamera dan merekam wajah gugusan ribuan bintang itu.

Pengetahuan yang dangkal akan teknik memotret bintang tidak sedikitpun membuatku ragu menekan shutter mereguk pengalaman memotret sang bima sakti untuk pertama kalinya. Setelah beberapa kali menekan shutter dengan perbedaan pengaturan, menyaksikan hasil yang beragam semakin memicu rasa penasaran hingga hampir saja saya lupa berhenti bila saja tak ada seruan memanggil saya dari balik dinding rumah. Berlanjut dengan obrolan hangat ditemani kopi panas, membawa kami melibas waktu tanpa sadar malam hampir berganti pagi. Tak heran bila keesokan harinya kami terbangun dengan disambut matahari yang telah tinggi dan menebarkan sinar teriknya, alias bangun kesiangan.

Mentari hampir berada di titik kulminasi ketika kami melaju di jalanan berkelok mengikuti gurat pantai. Tak berapa lama, kami tiba di pantai indah yang tak jauh dari dermaga penyeberangan, tempat kami pertama kali menjejakkan langkah di pulau ini. Selimut lautan bergradasi dari ujung cakrawala yang membiru gelap hingga ditepian yang menghijau toska, disatukan oleh rajutan renda-renda buih ombak dengan hamparan pasir putih bersih yang belum ternodai jejak-jejak kaki manusia memenuhi ruang pandang mata. Namun, matahari terlalu terik memanggang. Pasir pantai terasa panas menyengat kaki-kaki kami. Memaksa kami urungkan niat berlama-lama dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk kembali dikala senja di Pantai yang sering disebut Lambaro ini

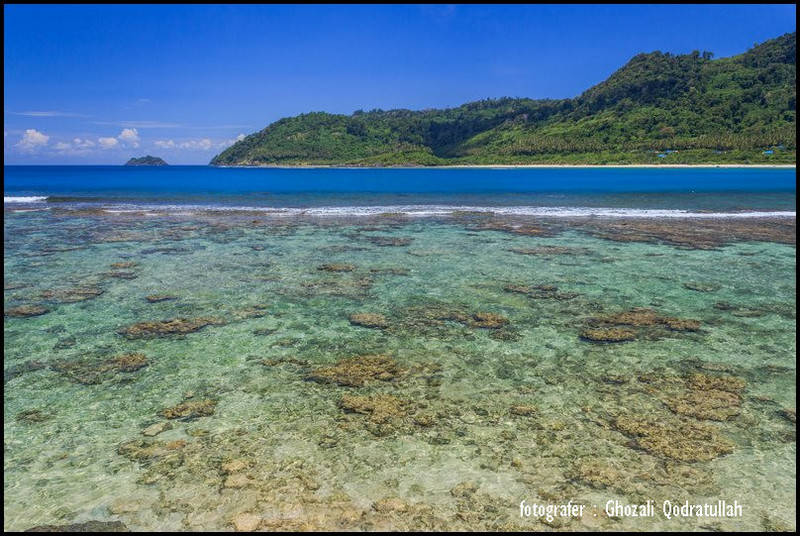

Kembali menaiki tubuh kuda besi yang penuh korosi di berbagai tempat, kami mulai bergerak (sengaja) pelan untuk memanjakan indra pengelihatan kami di tengah semilir angin pantai. Sambil sesekali berhenti untuk menekan tombol shutter di tengah perjalanan, akhirnya kami sampai di sebuah pantai teluk dangkal yang didominasi hamparan batu karang hingga terlihat jelas dari tepian jalan, Pantai Rinon.

Sejenak berdiri disamping si kuda besi, kuhirup angin segar nan pekat aroma garam. Sambil melangkah pelan, kubuka tas dan kukeluarkan pasangan perjalanan yang selama ini selalu setia membantu menyimpan berbagai keindahan tertangkap mata. Disinilah langkah saya tercekat, tersadar bila angka pengaturan ISO belum saya rubah semenjak berlatih mengambil gambar Bima Sakti semalam. Tepat di angka ISO 3200 dan kugunakan memotret di kondisi siang yang sangat terik. Meski terasa “nyesek”, tak ada sedikitpun niatan untuk kembali ke titik awal untuk mengulang memotret perjalanan. Akhirnya, kubiarkan angin membuaiku sambil merasakan pijatan pasir hangat di kakiku.

Hanya dalam waktu singkat, semua rasa terbang membias ketika keheningan menenggelamkanku dalam pelukan ketenangan. Seusai bercengekrama dengan sang alam, tangan saya telah meraih si Eos. Tentu saja hanya membutuhkan sedikit waktu, jemari telah menggila menekan shutter. Terlebih lagi ketika Filter CPL menunjukkan kelihaiannya menghilangkan refleksi sinar pada permukaan air, memunculkan gurat-gurat karang dibalik jernihnya air yang tenang bagaikan kaca. Entah mengapa, suatu waktu jemari tiba-tiba terhenti dan kulepaskan mata dari bilik jendela bidik. Sambil hanya berdiri mematung, mata seakan tertarik hanya satu titik di kejauhan yang terlihat jelas, hamparan sebuah pantai lain. Namun sayang, hingga akhir perjalanan, tak ada sedikitpun kesempatan bagi kami untuk mengunjungi ke pantai yang terletak di Desa Meulingge tersebut.

Menjelajahi setiap sudut pantai seakan tiada habisnya di Pulau Beras ini. Bahkan ketika harus melalui jalanan menanjak penuh karang dan kerakal sambil mendorong si kuda besi pun rela kami lakukan. Tak ada maksud lain, hanya untuk tetap menjaga rantai motor yang berkarat termakan angin pantai tidak putus.

Setelah menembus medan sedikit berat dan meninggalkan tunggang kami di tempat teduh, langkah kami sampai di hamparan pasir Pantai Balu. Karpet pasir putih memanjang yang bagai pembatas antara daratan dan lautan itu seakan menjadi pantai pribadi bagi kami. Sehingga hanya sisa-sisa tapak kami ketika berlarianlah yang seakan menjadi jejak-jejak peradaban disini. Seperti layaknya para pengunjung pantai pada umumnya, membasahi kaki yang terasa kering di deburan ombak adalah salah satu ritual yang kami lakukan selain tidak lupa mengabadikan eksistensi kami di pantai Balu dalam file digital :D.

Setelah memuaskan diri menikmati pantai Balu, kami mengakhiri perjalanan hari ini dengan kembali ke Pantai Lambaro untuk menikmati senja, seperti rencana semula. Langit mulai memerah ketika tiba di Lambaro, tempat yang tepat untuk menikmati tenggelamnya matahari dibulan Agustus, yaitu saat ketika kami bisa melihat sang penguasa siang akan menghilang dari ruang pandang tepat di cakrawala lautan lepas.

Tak ingin kehilangan moment itu, seperangkat kamera telah saya posisikan terlebih dahulu dengan harapan dapat membekukan gerak sang matahari yang akan menghilang tepat diantara gugusan pulau kecil di ujung sudut Pantai Lambaro.

Setelah itu, kami habiskan sisa senja menikmati waktu untuk sekedar duduk, berlarian, melompat, hingga sesekali menceburkan diri ke tepian laut seakan kehidupan berjalan tanpa beban. Hingga akhirnya senja semakin merona, matahari yang semakin merebah di ufuk barat membiaskan surai-surainya memerahkan langit. Semakin lama, semburat jingga ujung-ujung bias sinar mentari perlahan membentuk garis ungu.

Namun sayang, keberuntungan saya tidaklah lama. Segaris awan menggumpal menggantung di kejauhan, semakin lama semakin tebal membentuk tabir yang menutupi ufuk barat ujung jalur perjalanan sang mentari. Hingga hanya menyisakan semburat cahaya senja yang menembus gumpalan awan. “Tak apalah” ujarku dalam hati menghibur diri, jemari tetap menggila menekan shutter membekukan panorama wajah sang alam.

Menikmati rona senja bersama sahabat seperjuangan bagiku bukan hal yang biasa. Selalu ada kisah indah yang membekas dibalik salah satu siklus alam itu, termasuk ketika menikmati keindahan magisnya di pantai Lambaro. Kisah yang akan selalu saya ceritakan kepada dunia, tentang keanggunan jingga yang selalu terkenang di ujung barat Indonesia ini.

Salam landscaper

Menggeluti fotografi landscape bagai panggilan jiwa bagi penghobi naik gunung ini. Ketajaman indera pengelihatannya menangkap gurat-gurat paras sang alam sudah mulai terasah sejak masih menjalani masa kuliah di jurusan Geografi. Kini, semakin berhasrat untuk menuliskan apa yang telah terlewati selama perjalanan hidup sambari mengabadikan apa yang tertangkap mata, ditemani Samsung Galaxy Gio dan Canon Eos 550D lengkap denganlens kit 18-55mm dan setumpuk filter optic pro (UV, FLD, CPL, ND8) dalam berbagai eksplorasi yang terus dilakukannya sambil menuai berbagai kisah utuk ditebarkan sebagai racun keindahan bagi teman-temannya.